- 55.4106.5329

- contacto@psicologia-amely.com

INTRODUCCIÓN

El uso de instancias asistenciales y terapéuticas diferentes a las oficialmente reconocidas, además de las prácticas de autocuidado* han mostrado su vigencia a lo largo de la historia.1–3 El interés en las llamadas medicinas alternativas o complementarias** (MCA) ha surgido a partir de su creciente uso en diversos países de Europa, África, Asia y América.4–7 Los datos de las últimas encuestas nacionales realizadas en los Estados Unidos demuestran que más del 40% de los entrevistados usó alguna terapia alternativa.8,9 De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en los países latinoamericanos también es frecuente el uso de las MCA, en Chile el 71% de la población ha utilizado alguna vez este tipo de medicinas; el 40% de la población colombiana y entre el 15% y 20% de la mexicana.10,11

La bibliografía internacional reporta que las personas con trastornos emocionales, principalmente depresión o ansiedad, presentan un uso elevado de las medicinas alternativas y/o complementarias.2,9,13–15 Las alternativas mencionadas con alta recurrencia son: las técnicas de relajación, las terapias físicas, la herbolaria, quiropraxis y sanación espiritual.16

Diversas encuestas de hogares realizadas en México muestran que la población con trastornos emocionales recurre en primera instancia a sus familiares o amigos (54%) y en segundo término a sacerdotes o ministros religiosos (10%). El uso de servicios especializados sólo se presenta en porcentajes más bajos (5%) y de manera secundaria.3,17,18

En una encuesta aplicada en la Ciudad de México se abordó la relación entre el tipo de trastornos y los servicios alternativos. Los resultados mostraron que el 18% con trastornos depresivos, 18.5% con trastornos fóbicos y 26.7% con problemas de ansiedad, utilizaron diversas medicinas alternativas para aliviar su padecimiento; entre ellas destacó la ayuda espiritual.17 Los datos provenientes de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, realizada en México en 2002, arrojaron los siguientes datos: el 6.5% de la población con trastornos afectivos utilizó algún tipo de medicina alternativa en los 12 meses previos al estudio. De este porcentaje 7.3% tenía trastornos de ansiedad y 3.9% trastornos asociados al uso de sustancias.19

Los datos presentados muestran un incremento en la aceptación y demanda social de las estrategias de autocuidado y de los servicios alternativos. Derivado de ello, el objetivo del presente trabajo es conocer cuáles son los recursos de autoatención y las prácticas alternativas que utiliza la población para tratar problemas emocionales, así como analizar la prevalencia de uso en personas con trastorno de ansiedad o depresión. Lo anterior, a partir de la información recolectada en una encuesta en hogares realizada en la Ciudad de México.

MÉTODO

Uno de los ejes de esta investigación fue probar si al modificar la estructura de los instrumentos, dirigidos a estudiar las prácticas alternas de atención, es posible conocer mejor las características asociadas con la realización de autocuidados y el uso de servicios alternativos.

En la estructura típica se pregunta primero sobre la prevalencia de enfermedades, después se realiza una serie de preguntas sobre la asistencia a servicios institucionales y finalmente se agrega un pequeño apartado sobre la asistencia a terapias alternativas, restándole así importancia a las mismas. Esta forma de preguntar delimita la información en torno al uso de sistemas alternativos.

Por ejemplo, en diferentes estudios clínicos y epidemiológicos se ha observado que, si bien muchos pacientes utilizan simultáneamente la medicina convencional y las terapias alternativas, la mayoría no comunica esta combinatoria a sus médicos, ya sea por evitar la censura o por considerar que su médico no sabe sobre el tema.8,12

Por lo anterior en este estudio se propone un instrumento donde primero se explora el uso de servicios y posteriormente la presencia de trastornos.

Diseño del estudio y selección de la muestra

La investigación se realizó entre los habitantes de seis colonias de la Ciudad de México. Todos ellos fueron seleccionados bajo los criterios planteados en un diseño muestral aleatorio estratificado y multietápico que se realizó en cuatro fases: selección de colonias, manzanas, viviendas y finalmente el encuestado. La variable de estratificación utilizada fue el nivel socioeconómico.*** Originalmente se planteó la inclusión de tres niveles con el objetivo de hacer comparaciones entre ellos, sin embargo, debido a la dificultad de acceder a la población de estrato alto, se seleccionaron colonias representativas de nivel socioeconómico bajo y medio alto.

Las personas seleccionadas para aplicar la encuesta fueron aquellas mayores de 18 años, con residencia permanente en el hogar y sin impedimentos para responder el cuestionario. Las entrevistas fueron realizadas cara a cara, tuvieron una duración aproximada de 90 minutos y se aplicaron, generalmente, en una sola sesión.

Instrumentos

1. Cuestionario de hogar: en éste se registraron las características de la vivienda, los datos generales de sus habitantes y el ingreso familiar. También se utilizó para seleccionar de manera aleatoria a la persona que respondería el cuestionario de uso de servicios.

2. Cuestionario de uso de servicios: el instrumento incluyó cuatro apartados. El primero recolectó los datos sociodemográficos. En el siguiente se plantearon las preguntas que funcionaron como un filtro para detectar el uso de diez recursos de autoatención y/o servicios relacionados con la presencia de malestares emocionales. En el tercer apartado se registró información específica sobre los recursos o servicios utilizados. La cuarta sección incluyó preguntas formuladas para identificar episodios depresivos y trastornos de ansiedad, entre los que se incluyó: la ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico y trastornos fóbicos (agorafobia, fobia específica y social). Estas preguntas se basaron en la Entrevista Internacional Compuesta de Diagnóstico (CIDI), la cual ha mostrado tener confiabilidad entre entrevistadores,21,22 test–retest23,24 y validez adecuadas.25–27

Consideraciones éticas

El proyecto de investigación fue aprobado por el Comité de Ética del Instituto Nacional de Psiquiatría y el estudio se consideró de riesgo mínimo.**** La participación voluntaria de los entrevistados fue garantizada de manera verbal mediante el consentimiento informado, enfatizando la libertad del entrevistado para suspender la entrevista. Se expuso claramente el objetivo de la investigación, la manera como fue seleccionada la persona y el manejo confidencial de la información. Los entrevistadores proporcionaron una lista de instituciones y servicios de salud a quienes solicitaron esta información.

Análisis de la información

Los trastornos mentales fueron diagnosticados a partir de los criterios del ICD–10.23 Para determinar la asociación entre variables se utilizó la prueba de χ2 y con el fin de analizar los factores relacionados con el uso de medicinas alternativas o complementarias, un modelo de regresión logística. El manejo de los resultados se hizo mediante el Paquete Estadístico Aplicado a las Ciencias Sociales versión 13 para Windows.28

Las estrategias de autoatención y las medicinas alternativas y/o complementarias se agruparon en las siguientes categorías para analizar el uso de servicios:

a) Remedios caseros: los baños, infusiones y pomadas son los más comunes y por lo general se preparan con hierbas, flores y plantas. Suelen ser recomendados por familiares o amigos cercanos.

b) Automedicación: consiste en el uso de fármacos sin prescripción médica e incluyen: las vitaminas, complementos alimenticios y diversos medicamentos.

c) Actividades físicas, de relajación y deportes (en adelante actividades físicas): ejercicios aeróbicos, yoga, caminata, ejercicios de relajación, ejercicios de respiración acompañados de imaginería, entre otros.

d) Redes informales de apoyo: relaciones personales basadas en vínculos afectivos que no fueron conformados para brindar atención sanitaria. Comprenden a la familia extensa, las amistades, compadrazgos, compañeros de trabajo o estudio y grupos vecinales. Las prácticas antes mencionadas son consideradas, en esta investigación, dentro del nivel de autocuidado.

e) Grupos de autoayuda: es una red social basada en los principios de ayuda mutua. Los grupos más representativos son Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, grupos de ayuda para alguna enfermedad, colectivos de mujeres, actividades de voluntariado, entre otros.

f) Medicina tradicional mexicana: es un conjunto de métodos y recursos inspirados en las culturas locales, transmitidos de generación en generación. Surge de la combinación de medicinas indígenas, elementos españoles y africanos. Actualmente son empleados por diversos practicantes como hueseros, yerberos, curanderos y sobadores, quienes utilizan procedimientos y recursos simbólicos propios.

g) Prácticas curativas adaptadas de otras culturas: incluye el uso de prácticas provenientes de culturas foráneas, entre ellas se encuentran Flores de Bach, naturismo, iridología, aromaterapia y todas las combinaciones entre las mismas.

h) Prácticas adivinatorias: lectura del tarot, astrología, numerología y otros.

i) Acupunturistas, homeópatas y quiroprácticos: en México la práctica de estas disciplinas es tolerada por el sistema de salud.

j) Consejeros espirituales: son los representantes de las diversas religiones como sacerdotes, pastores, rabinos, etc.

RESULTADOS

Datos sociodemográficos

De las 361 personas entrevistadas, 45.9% fueron hombres y 54.1% mujeres. Las edades oscilaron de los 18 a los 86 años, la media de edad fue de 45 años. En relación con la escolaridad, la mayoría de los hombres reportaron estudios de bachillerato (26.1%) o licenciatura (28.5%), en el caso de las mujeres 24.4% cursó estudios de nivel medio y 26.4% bachillerato; 11% de los entrevistados no concluyeron el nivel básico. En cuanto al estado civil, más de la mitad de los encuestados mencionaron estar casados o vivir en pareja (62%). Además, casi el cincuenta por ciento de los hombres reportó tener un empleo, una proporción similar de mujeres mencionó dedicarse a las labores de casa y con respecto al nivel socioeconómico, 54% representó al estrato medio–alto y 46% al bajo.

Prevalencia de trastornos

El 19.4% de la muestra cumplió los criterios diagnósticos de uno o más trastornos alguna vez en la vida (12.7% hombres y 25.1% mujeres). La prevalencia de episodios depresivos entre las mujeres fue 9.2% y para los hombres 3%; los trastornos de ansiedad se presentaron en 16.3% en las primeras y 9% en los segundos.

Prevalencia de uso de servicios

Como ya se mencionó, los remedios caseros, la automedicación, las redes informales de apoyo y las prácticas físicas corresponden a los autocuidados. Los servicios incluidos dentro de las medicinas alternativas y/o complementarias son grupos de autoayuda, medicina tradicional mexicana, prácticas curativas adaptadas de otras culturas, consejero espiritual, acupunturista, homeópata, quiropráctico y prácticas adivinatorias.

El 52.5% del total de la muestra realizó alguna práctica de autocuidado y el 28.3% recurrió a los sistemas alternativos alguna vez en la vida ante un malestar emocional. Entre las estrategias de autocuidados empleadas con mayor frecuencia figuraron las actividades físicas (33.5%), la solicitud de apoyo a las redes informales (28.5%) y el empleo de remedios caseros (16.1%). En cuanto al uso de servicios alternativos destaca la visita al consejero espiritual (11.1%) y la asistencia a grupos de autoayuda (10.2%). El uso de autocuidados y terapias alternativas fue más frecuente entre las mujeres (cuadro 1).

Trastornos y uso de servicios

Se realizó un análisis sobre los usos de servicios comparando a las personas con y sin trastornos. El grupo caracterizado por la presencia de trastornos realizó acciones encaminadas al autocuidado en mayor proporción que aquellos sin trastorno (72.9% y 47.6%). Además, se observó la misma tendencia en el uso de servicios alternativos (52.9% y 22.1%).

Entre los participantes sin trastornos prevalecieron las siguientes acciones: realizar actividades físicas (29.5%), hablar con familiares y amigos (22.8%) y la utilización de remedios caseros (14.5%). Las personas con trastorno recurrieron principalmente a sus redes informales de apoyo (52.9%), realizaron actividades físicas (50.0%) y usaron remedios caseros (24.3%). Los hombres con algún trastorno realizaron principalmente actividades físicas y asistieron a grupos de autoayuda. Ninguno de ellos usó remedios caseros ni consultó a un acupunturista, homeópata o quiropráctico, tampoco acudió a las prácticas adivinatorias (cuadro 2).

Para realizar un análisis se dividió a la población con trastornos en dos grandes grupos: trastornos de ansiedad y episodios depresivos. El grupo con trastornos de ansiedad acudió a sus redes informales de apoyo (59.6%), realizó actividades físicas (53.2%) y usó remedios caseros (29.8%). Entre quienes presentaron episodios depresivos, 45.5% realizó actividades físicas, 47.8% visitó a familiares y amigos, y 26.1% al consejero espiritual (cuadro 3).

El uso de servicios alternativos o complementarios fue similar entre hombres y mujeres con algún trastorno depresivo. Sin embargo, entre las personas con trastornos de ansiedad el uso de estos servicios fue mayor entre las mujeres (61.3%) que entre los hombres (40%).

Prevalencia de uso de servicios en el último año

La prevalencia de prácticas de autocuidado en los últimos 12 meses presentó un patrón similar al observado alguna vez en la vida. Los hombres con trastornos de ansiedad únicamente realizaron actividades físicas y visitaron a un consejero espiritual; aquellos con episodios depresivos, además de realizar las actividades anteriores, asistieron a grupos de autoayuda (cuadro 4).

Entre las mujeres con algún trastorno de ansiedad, las actividades físicas fueron las más recurrentes, seguidas del uso de remedios caseros y de visitas al consejero espiritual. Las mujeres que presentaron algún episodio depresivo también recurrieron a la automedicación. Cabe mencionar que con excepción de las prácticas adivinatorias y del consejero espiritual, las mujeres de ambos grupos reportaron un uso reciente de todos los servicios explorados (cuadro 4).

Factores relacionados con el uso de las medicinas alternativas y/o complementarias

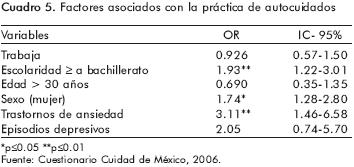

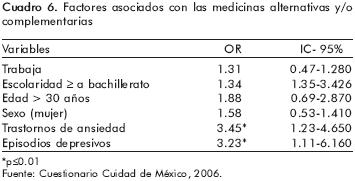

Se realizaron dos modelos de regresión logística para analizar los factores relacionados con los autocuidados y las terapias alternativas y/o complementarias. Las variables incluidas en el modelo fueron: sexo, edad, nivel educativo, ocupación y la presencia de algún trastorno de ansiedad o depresión.

Como se observa en el cuadro 5 existe una mayor probabilidad de realizar prácticas de autocuidado entre las mujeres, cuando el nivel de escolaridad es mayor o igual a bachillerato y ante algún trastorno de ansiedad. De manera más precisa podemos decir que la probabilidad de emplear este recurso es 3.11 veces mayor en las personas con algún trastorno de ansiedad, 1.74 en las mujeres y 1.93 cuando la escolaridad es superior a nivel medio básico.

Entre las variables asociadas con el uso de medicinas alternativas y/o complementarias, figura la presencia de algún episodio depresivo y el diagnóstico de uno o más trastornos de ansiedad. La probabilidad de usar alguna medicina alternativa o complementaria aumenta 3.23 veces en personas que cursan con episodios depresivos y 3.45 en individuos con trastornos de ansiedad (cuadro 6).

Este análisis complementa los resultados mostrados a lo largo del escrito, en el cual es evidente un mayor uso de servicios cuando existe algún trastorno. Es importante mencionar que las mujeres tienen mayor probabilidad de recurrir a las prácticas de autocuidado que los hombres, sin embargo esto no se observa ante el uso de medicinas alternativas o complementarias.

Razones de uso

Las personas que acudieron con familiares, amigos o algún consejero espiritual mencionaron que sus motivos eran: <<resolver un problema familiar>>, <<recibir apoyo>> y <<aliviar la tristeza>>. Las razones por las que acudieron a los grupos de Alcohólicos Anónimos fueron los sentimientos de tristeza, depresión y los problemas relacionados con el consumo de alcohol.

Quienes recurrieron a los remedios caseros buscaron aliviar los <<nervios>> y el <<insomnio>>. La razón principal por la que realizaron alguna actividad física o acudieron a prácticas curativas adaptadas de otros países fue: <<relajarse>> o aliviar el <<estrés>>. Los entrevistados emplearon vitaminas o complementos alimenticios para tratar <<la sensación de debilidad>>, la <<falta de energía y fuerza>>, todas estas concepciones subyacentes a la idea de obtener una <<mejoría>> de su estado o condición.

DISCUSIÓN

Los datos observados en este trabajo muestran que un cambio en la estructura del instrumento permite tener una aproximación más precisa sobre el uso servicios alternos. Además, fue posible explorar las prácticas de salud llevadas a cabo por el individuo, lo que hemos llamado autocuidados, que corresponden al ámbito de lo cotidiano y que pocas veces son contempladas en estudios sobre uso de servicios.

El uso de prácticas de autocuidado, ante la percepción de un malestar emocional, fue frecuente en toda la población entrevistada. Lo anterior nos sugiere que esta clase de prácticas podrían ser consideradas como un componente significativo para la atención de la salud mental y por lo tanto ser exploradas con mayor detenimiento. Los trabajos futuros podrán enfocarse en el estudio de la percepción que tienen los individuos sobre sus malestares o problemas emocionales y la orientación de sus acciones de autocuidado.

Los resultados de este trabajo muestran un mayor uso de servicios alternativos y/o complementarios entre los individuos con algún trastorno mental (52.9%) en comparación con las personas sin trastorno (22.1%). Esta información coincide con los resultados del estudio realizado por Ünutzer et al.29 Aunque en su investigación los porcentajes de uso fueron inferiores, se observó un patrón similar, el 21% de los usuarios de medicinas alternativas cubrieron los criterios diagnósticos de por lo menos un trastorno mental, en contraste con el 13% de los no usuarios.

Los autocuidados más reportados por hombres y mujeres con algún trastorno fueron las redes de apoyo y las actividades físicas, aunque estas últimas fueron más frecuentes entre la población masculina. El uso de remedios caseros solamente se observó entre las mujeres.

Independientemente del tipo de trastorno, los servicios alternativos más utilizados por hombres y mujeres fueron sacerdotes católicos y los grupos de autoayuda. Una de las características que comparten ambos servicios es que las creencias espirituales juegan un papel fundamental para el cambio en el estado o condición de las personas.

Además de los recursos mencionados, la medicina tradicional mexicana (específicamente la consulta al brujo) también fue importante para los hombres con ansiedad y para aquellos con depresión, las prácticas curativas adaptadas de otras culturas, como los masajes.

Al modificar la estructura típica de los instrumentos utilizados para conocer el uso de servicios alternativos, fue posible obtener información cuantitativa y cualitativamente distinta a la que reportan otros estudios sobre el tema, principalmente encuestas nacionales. La exploración del uso de servicios debido a un malestar emocional, al inicio de la entrevista, contribuyó a rescatar la prevalencia de uso, alguna vez en la vida, de las distintas alternativas y a partir de ello se logró profundizar sobre sus características y su asociación con un trastorno de ansiedad y/o depresión.

Los resultados de este trabajo hacen evidente la necesidad de sensibilizar al personal de salud sobre la importancia de las prácticas de autocuidado y medicinas alternativas utilizadas por la población que atienden. Estos conocimientos pueden mejorar la relación médico–paciente, impactar positivamente en el tratamiento y ayudar a prevenir interacciones potencialmente dañinas entre los tratamientos convencionales y los alternativos.

Asimismo permiten comprender mejor los conceptos que tienen las personas sobre salud y enfermedad, y las razones para acudir a los diversos sistemas médicos. Sin embargo, todavía tenemos que aprender sobre las necesidades, las expectativas y las demandas de las personas que buscan esta ayuda. Ante ello, los estudios de corte cualitativo se perfilan como una estrategia para aproximarnos a este conocimiento.

Limitaciones del estudio: El trabajo presenta algunas limitaciones. Al tratarse de un estudio transversal no podemos saber con precisión la asociación entre trastornos y uso de servicios. Por lo tanto, sería recomendable desarrollar estudios longitudinales que permitieran seguir las trayectorias de atención y de esta manera conocer con mayor detalle las condiciones implicadas en la búsqueda de ayuda. Otra estrategia para reducir dicha limitación es incluir en el instrumento reactivos específicos para identificar la carrera curativa asociada con cada trastorno. El excluir en el cuestionario la exploración de otros trastornos frecuentes en la población mexicana como el uso de sustancias y el trastorno bipolar, fue también una limitación importante.

Por otro lado, no es posible generalizar los resultados en grupos con características diferentes a las que compartieron los individuos que participaron en este estudio. Por ejemplo, una investigación donde se incorporen otros sectores, como el rural, brindaría información valiosa acerca de las características de uso de servicios en diversas poblaciones y se podrían hacer comparaciones para conocer las variaciones entre los grupos.

A pesar del estigma que carga consigo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la importancia de la salud mental. “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

De esta manera, se considera a la salud mental como parte fundamental de una persona, ya que puede afectar aspectos específicos de la vida escolar y laboral de los individuos, además de provocarles sentimientos de angustia.

En ese contexto, el suicidio está catalogado como la segunda causa de muerte en el grupo de personas de 15 a 29 años de edad, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). En México, la tasa de casos de depresión entre los años 2014-2017 aumentó aproximadamente un 36 por ciento, con un total de 203 casos reportados el 2017 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Ante esto, la OMS creó el Plan de Acción sobre la Salud Mental 2013-2020 cuyo fin es “alcanzar la equidad a través de la cobertura sanitaria universal” con acciones claras, indicadores y metas para los estados miembros. Todo en un esfuerzo conjunto para aumentar la calidad de vida de las personas. Este 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, ¿qué dice México al respecto?

El mexicano no va al psicólogo

En nuestro país, la Secretaría de Salud cuenta con el Programa de Salud Específico en materia de Salud Mental 2013-2018 cuyo objetivo principal es el incremento de las unidades de psiquiatría en hospitales generales, así como las villas de transición hospitalaria, además de considerar la atención y la reparación de las implicaciones de la enfermedad mental. Sin embargo, el mexicano no asiste al psicólogo.

“Hay una parte de la sociedad que cree que van al psicólogo sólo los que están locos” declaró Francisco Martínez León, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM.

“Piensas en ir al psicólogo generalmente cuando las herramientas y habilidades que tienes ya no son suficientes. Cuando ya intentaste todo, cuando estás en crisis y se te ocurre, solamente se te ocurre, pero no asistes a un psicólogo”.

De acuerdo con Martínez León, hay un psicólogo por cada 300 mil habitantes. Además, el mexicano no asiste a servicios como terapias, debido a una cultura en la que ir al psicólogo no está bien visto, y se acude con un sacerdote para tratar problemas o temas que lo afectan anímicamente.

“Vas al doctor cuando te duele una muela, vas a cientos de especialistas en la parte médica, pero cuando te duelen las emociones no acudes con nadie. Se lo cuentas a amigos o a tu pareja, pero realmente no se atiende la parte de la salud mental”.

Rumbo a una “psicoeducación”

Es necesaria la existencia de programas y escuelas para padres con el fin de detectar comportamientos que no son saludables en sus hijos para recibir una atención psicológica adecuada.

Al respecto, Raúl Ramírez Pérez, experto en temas de suicidio y egresado de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, comentó que de acuerdo con su experiencia, en el intento de suicidio intervienen dos grandes factores: la salud mental y la familia. El segundo factor es vital, pues la familia debe ser consciente de la importancia de un tratamiento adecuado para el paciente. Además apuntó que: “no existen campañas adecuadas o que sean más notorias en cuanto a la salud mental, que se deberían de generar desde el jardín de niños, primarias y secundarias”.

Por tanto, la intervención de un profesional de la salud mental en la vida de una persona debe ser considerada como parte de su desarrollo integral. “Es para cuando necesitas una ayuda, cuando sientas que estás solo, cuando sientas que necesitas a alguien que te escuche, que te apoye, alguien que te haga ver la luz, pero eso no quiere decir que estés loco”, concluyó Martínez León.